KEISEN Campus News by Teachers

教職員が恵泉にまつわる様々なことを紹介します。

最近気になったニュース その2

2007年07月16日

久間防衛相の「原爆投下容認」発言を考える

先月(6月)末、久間章生防衛大臣が、アメリカによる広島・長崎への原子爆弾投下について「今しょうがないなと思っている」などと述べて、あたかも原爆投下を容認しているかのような発言をしました。

先月(6月)末、久間章生防衛大臣が、アメリカによる広島・長崎への原子爆弾投下について「今しょうがないなと思っている」などと述べて、あたかも原爆投下を容認しているかのような発言をしました。

これに対し世論は強く反発し、結局、久間大臣は辞任に追い込まれました。被爆者の心情を逆なでするこのような発言が許されるはずはありません。実際、日本政府も、唯一の被爆国として「非核三原則」を掲げ、世界の平和にとって脅威となる核兵器の廃絶を目指すという立場をとってきたのです。

しかし、実は、その同じ日本政府が、「同盟国」のアメリカが核兵器で日本を守ってくれているので、日本人は安心して暮らせているのだとも主張してきたということをご存知でしょうか。

その意味では、日本政府は、少なくとも当面の間、アメリカの保有する核兵器はいわば「よい核兵器」であり、平和のために役立つのだとみなしていることになります。

したがって、久間大臣の発言に憤慨した日本国民は、同時に、核兵器を肯定する政府を投票によって選択してきたともいえるのです。 今回のニュースを大臣の単なる失言のレベルで捉えるだけでは不十分です。

今回のニュースを大臣の単なる失言のレベルで捉えるだけでは不十分です。

唯一の被爆国の大臣がきっぱりと原爆投下を非難できないということは、核兵器を全否定できない日本のあいまいな姿を象徴しているのではないでしょうか。

人間社会学部 国際社会学科 漆畑智靖

担当科目 国際政治学、アメリカの外交など

最近気になったニュース その1

2007年07月09日

「こびょうりがく」って知ってた?

年金問題に都心の温泉施設の爆発、大手の事業者や学校の異常経営、そして食肉偽装問題、驚いたり呆れたりのニュースに事欠かない毎日だ。 でも、希望を捨てずにいると、こんな感動を教えてもらう社会でもある。

でも、希望を捨てずにいると、こんな感動を教えてもらう社会でもある。

「古病理学」という学問があるそうだ。古代の人々の病気や障害を本物の人骨で研究するのだという。

先日、経済紙の夕刊一面に載ったその囲み記事によると、縄文の昔にさかのぼる北海道の貝塚から出土した「十分な筋肉もついていなかった」二十歳前後の人骨から、その病気がどうやら判ってきたらしい。

門外漢の私には、この当たりの詳しいことはパス。それでも、これを記事にしてくださった都の老人総合研究所の先生に教えられた。

「とても命を永らえることはできなかった」この若者を十数年も手厚く介護していた人々が周囲にいたことまで骨が伝えている、と。

目が熱くなった。私の専門は歴史。文字に残る史料を読む。世の中には、「骨」を読む人がいることを知った。 人は死んで骨になって終わり、なのではないとすれば、これはエライことだ!

人は死んで骨になって終わり、なのではないとすれば、これはエライことだ!

人文学部 文化学科 准教授 杉山圭以子

担当科目;比較文化論、文化史研究など。専門はインド史。

私の宝物 その5

2007年07月02日

北隆館の「日本昆虫図鑑」 「将来は昆虫博士になるぞ!」と、本気で思っていた中学生時代、美しいカラー写真の図鑑が沢山あった中、私はなぜか図書館の棚に鎮座しているこの図鑑にとても心惹かれていました。

「将来は昆虫博士になるぞ!」と、本気で思っていた中学生時代、美しいカラー写真の図鑑が沢山あった中、私はなぜか図書館の棚に鎮座しているこの図鑑にとても心惹かれていました。

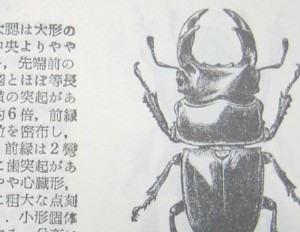

虫は写真ではなく、モノクロで描かれていて、説明文も旧字体の難しいものでしたが、絵だからこそ、その虫の特徴がわかりやすく表現されていて、写真よりも本物らしく見えました。それに、その精密画の芸術性も魅力だったのだと思います。

そこで、この図鑑を手に入れようと本屋さんを探したのですが、すでに絶版。 そこで私は出版元である北隆館に直接電話をしてみたのです。そして、図鑑のストックがあったら是非譲って欲しいと話すと、途中からなんと社長さんが電話に! この図鑑に対する思いを話してみると、「漢字が古い字体で難しいけど、わかりますか?」との問いに「勉強します!」と答えたことを覚えています。

そこで私は出版元である北隆館に直接電話をしてみたのです。そして、図鑑のストックがあったら是非譲って欲しいと話すと、途中からなんと社長さんが電話に! この図鑑に対する思いを話してみると、「漢字が古い字体で難しいけど、わかりますか?」との問いに「勉強します!」と答えたことを覚えています。

そして、社長さんは1冊だけ残してあったサンプルを販売当時の価格のまま譲ってくださったのでした。

この図鑑を見て、夢に描いていた美しい虫、珍しい虫たちとは、大学に入ってから沢山出会うことができました。残念ながら昆虫博士にはなれませんでしたが、この図鑑と虫たちとの出会いを通じて身についた自然に対する感性は今の仕事にもきっと役立っていることと思います。

人間環境学科 准教授 樋口幸男

担当科目; 園芸概論、人と植物の関係学など

私の宝物 その4

2007年06月25日

大学時代に所属していたアドバイザーグループの先生(=アドバイザー)が、「山を愛し、人を愛す」というモットーをお持ちで、70人近くの大人数で、北岳、白馬岳、奥穂高岳など3,000メートル級の夏山に登っていました。 水、着替え、シュラフ、テント、食糧、調理具などを分担してリュックにつめ、歌を歌ったり、クイズを出したり、エールをかけたりしながら何日かかけて頂上を目指します。

水、着替え、シュラフ、テント、食糧、調理具などを分担してリュックにつめ、歌を歌ったり、クイズを出したり、エールをかけたりしながら何日かかけて頂上を目指します。

朝は4時頃に起床、急いでシュラフをしまい、テントをたたみ、星空の下で朝ご飯。「流れ星だ!」と誰かが叫ぶと、みんな空を見上げ、願い事を口々につぶやきました。中には、「カネ!カネ!カネ!」「単位、単位、単位」なんて叫んでいる先輩もいましたっけ。 眠い目をこすりながら歩き出すうち、三日月の浮かんだ夜空が、少しずつ明るくなっていったこと、稜線で立ち止まり、太陽が顔をだす瞬間をみんなで見たときのことなど今でもよく覚えています。

眠い目をこすりながら歩き出すうち、三日月の浮かんだ夜空が、少しずつ明るくなっていったこと、稜線で立ち止まり、太陽が顔をだす瞬間をみんなで見たときのことなど今でもよく覚えています。

もちろん楽しいことばかりではなく、天候の回復が期待できず、頂上を目前にして引き返さなければならなかったこと、メンバー同士ぶつかりあって泣きたくなったことなど、いろいろなことがありました。そんなことも含めて、このアドバイザーグループでの経験や出会いが私の宝物の一つです。

恵泉でも、学生が、学習上あるいは個人的な問題について教員に相談したり、助言を受けたりできるように「アドバイザー制度」を設けており、学生同士や教員との交流の場となっています。

入試広報室 西村馨

私の宝物 その3

2007年06月18日

「ギター」 私の宝物は、ギターです。

私の宝物は、ギターです。

大学時代の私は、音楽関係のサークルに所属して、イベントやコンクールなどで弾き語りする活動に明け暮れていました。

そして、大学3年の夏にアルバイトをして貯めた10万円をはたいて買ったのが、日本製のギターHeadway HD-110でした。

大学4年次のアメリカ留学にも同行したこのギターの音色は、日本語の曲を歌ったときに最も美しく響き、沢山の方々に賞賛されました。

なぜ人の心に響く音色なのか。その秘密がこのブログを書くための調査によってようやく分かりました。

それは、このギターは日本を代表するギタービルダーの百瀬恭夫さんが「木の響きが伝わる楽器を作りたい」という志のもとに長野の工房で木と対話しながら心を込めて一本一本手作りした作品の一つだったということです。

私にとって30年来の親友"Headway"は、ビルダーである百瀬さんの「愛」によって生まれた楽器だからこそ、今もこうして、演奏する者を励まし、聴く人の心を癒す響きを伝えてくれているのでしょう。

人文学部 英語コミュニケーション学科教授 教職課程主任 岩佐玲子

専門:教育学 担当科目:教育原理、教職概論、英語教育基礎演習 II他